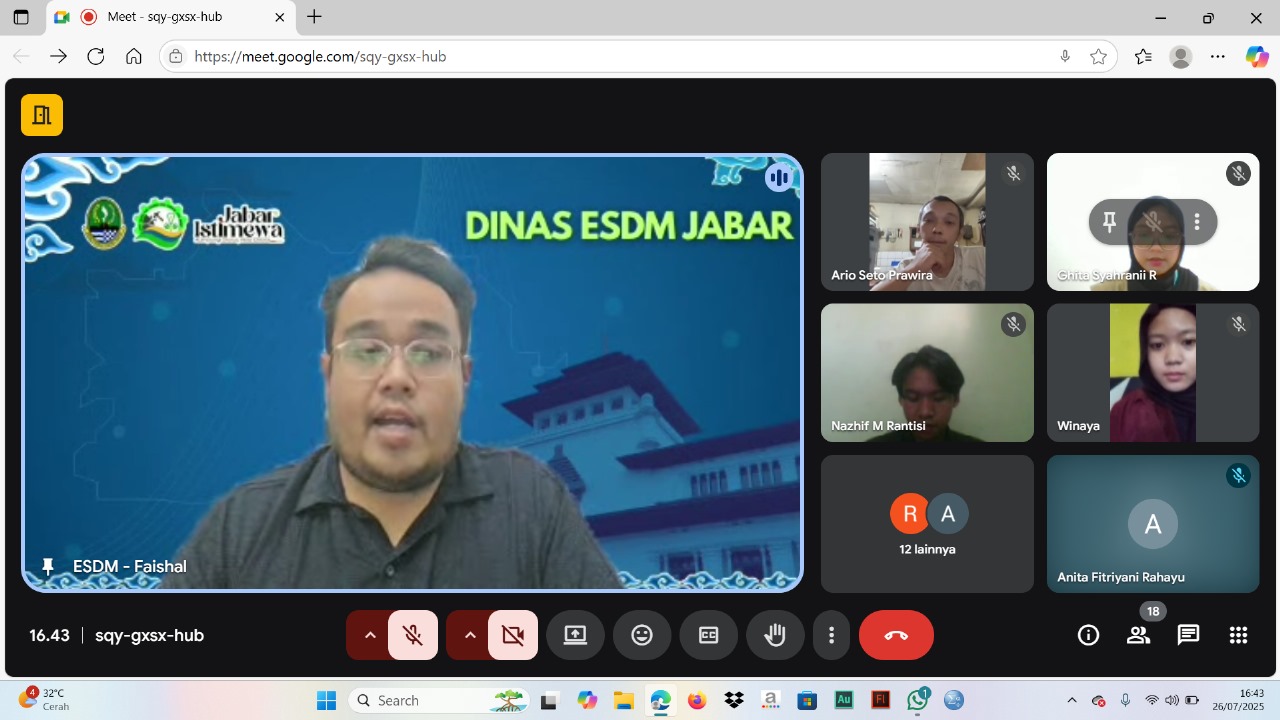

Open Discussion Ahli Pertama Bersama Faishal Insanul Jamal, S. T. (Dinas ESDM)

– Bandung, 26 Juli 2025

Meninjau Pertambangan di Indonesia: Dasar Hukum, Mekanisme Perizinan, dan Potensi Pembangunan

Pada tanggal 26 Juli 2025, Tim Ahli Pertama dari Lembaga Analisis Kebijakan dan Kajian Publik (LA2KP) mengadakan diskusi terbuka bertajuk “Meninjau Pertambangan di Indonesia: Dasar Hukum, Mekanisme Perizinan, dan Potensi Pembangunan.” Diskusi ini membahas secara mendalam bagaimana sektor pertambangan Indonesia dikelola, mulai dari dasar hukum yang menjadi pijakan, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, potensi besar sumber daya alam yang dimiliki, hingga mekanisme perizinan usaha pertambangan yang berlaku saat ini. Kehadiran diskusi ini menjadi penting mengingat pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional, baik dari sisi ekonomi maupun sebagai penopang kebutuhan energi dan industri dalam negeri.

Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan kekayaan tambang yang melimpah. Dari timur hingga barat, hampir setiap pulau memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda: tembaga di Papua, nikel di Sulawesi, batubara di Kalimantan, hingga emas dan mineral non-logam di Sumatra. Potensi ini jelas bisa menjadi modal besar untuk membangun bangsa. Tetapi sejarah panjang pengelolaan tambang juga menunjukkan sisi gelapnya. Tanpa tata kelola yang baik, kekayaan itu justru menimbulkan masalah baru, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, sampai ketimpangan ekonomi. Karena itulah diskusi ini menekankan bahwa pengaturan hukum dan mekanisme perizinan tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus benar-benar berjalan dalam praktik.

Secara regulasi, Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi hukum yang cukup lengkap. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan revisi atas UU Nomor 4 Tahun 2009, menegaskan bahwa semua mineral dan batubara yang ada di bumi, air, maupun dalam wilayah hukum Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU ini juga mengatur jenis-jenis izin pertambangan, kewajiban perusahaan dalam reklamasi serta pascatambang, hingga mekanisme pengawasan oleh pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 lebih teknis menjabarkan tata cara pelaksanaan usaha pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi, operasi produksi, hingga pengolahan dan pemurnian. Sementara itu, PP Nomor 5 Tahun 2021 menghadirkan sistem perizinan berbasis risiko yang mewajibkan setiap usaha tambang menyesuaikan tingkat risiko dengan persyaratan izin. Ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian perizinan, kerangka hukum ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat kontrol pemerintah. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepemilikan aturan yang lengkap saja tidak otomatis menjamin perbaikan tata kelola. Regulasi sering berhenti pada tataran normatif dan belum sepenuhnya menjawab tantangan praktis, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan, serta adanya celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Salah satu isu yang paling banyak disorot adalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Sejak berlakunya UU 3/2020, kewenangan perizinan yang dulunya banyak dipegang daerah kini lebih dominan berada di tangan pemerintah pusat. Tujuannya memang baik, yakni mencegah perizinan tumpang tindih dan lebih mudah dikendalikan. Tetapi, di sisi lain, pembatasan ruang gerak daerah menimbulkan pertanyaan: sejauh mana aspirasi lokal masih bisa diperhitungkan? Jika mekanisme konsultasi hanya dijalankan sebagai formalitas, maka proses perizinan rawan menjadi rutinitas belaka. Fenomena ini mirip dengan forum konsultasi publik di banyak instansi yang sering sekadar memenuhi syarat administrasi tanpa benar-benar menyerap masukan masyarakat.

Potensi sumber daya tambang yang besar seharusnya bisa menjadi berkah pembangunan, tetapi potensi itu juga bisa berbalik arah bila tata kelolanya rapuh. Nikel dari Sulawesi, misalnya, kini jadi komoditas penting dalam industri baterai global. Batubara dari Kalimantan masih menopang kebutuhan energi nasional, sementara tembaga Papua masuk dalam rantai pasok industri dunia. Posisi strategis ini bisa mengangkat nama Indonesia di mata internasional, tetapi tanpa pengaturan yang baik, hasilnya justru bisa memperlebar jurang ketimpangan. Pemateri menekankan bahwa keberlimpahan sumber daya bukan jaminan kesejahteraan. Yang lebih menentukan adalah bagaimana kebijakan publik mengatur distribusi manfaat, menjaga transparansi, dan memastikan prinsip keberlanjutan tidak dikorbankan.

Jika kita lihat dari segi teknisnya, mekanisme perizinan usaha pertambangan sebenarnya sudah jelas jalurnya. Ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), hingga Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang masing-masing memiliki prosedurnya sendiri. Dengan sistem perizinan berbasis risiko, alurnya terlihat sederhana. Tetapi praktiknya sering kali tidak berjalan mulus. Keterbatasan anggaran untuk pengawasan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya komitmen birokrasi menjadi kendala klasik. Inilah yang juga sering dibahas dalam analisis kebijakan publik: kegagalan bukan terjadi karena aturan kurang, melainkan karena implementasi tidak fokus pada akar masalah. Jika kapasitas pelaksana kebijakan tidak diperkuat, maka perizinan hanya akan berakhir sebagai tumpukan dokumen tanpa substansi.

Dari diskusi tersebut dapat ditarik pelajaran bahwa Indonesia memang memiliki potensi pertambangan yang luar biasa, namun kekayaan itu hanya akan bermakna apabila tata kelolanya berjalan dengan baik. Landasan hukum sudah tersedia, mekanisme perizinan sudah diatur, dan kewenangan sudah dibagi, tetapi semua itu memerlukan komitmen yang nyata dalam pelaksanaan. Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang kuat menjadi kunci agar sektor pertambangan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pengurus Ahli Pertama Lembaga Analisis dan Advokasi Kebijakan Publik Periode 2025